Petra (Jordanie) : Le trésor nabatéen enfoui sous les sables

Au cœur des déserts arides du sud de la Jordanie se cache Pétra, une cité taillée directement dans les falaises de grès rose. Ancienne capitale florissante des Nabatéens, elle fut oubliée pendant des siècles sous les sables avant d’être redécouverte au XIXe siècle. Aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Pétra symbolise l’ingéniosité ancienne et le mélange culturel qui fascinent encore les chercheurs et les voyageurs.

L’essor de Pétra en tant que métropole nabatéenne

Les origines de Pétra remontent au IVe siècle av. J.-C., lorsque les Nabatéens, tribu arabe nomade, s’installèrent dans la région et en firent un centre commercial prospère. Située à un carrefour stratégique de routes caravanières, Pétra devint un point central du commerce d’encens, d’épices et de soie entre l’Arabie, l’Égypte et le monde méditerranéen.

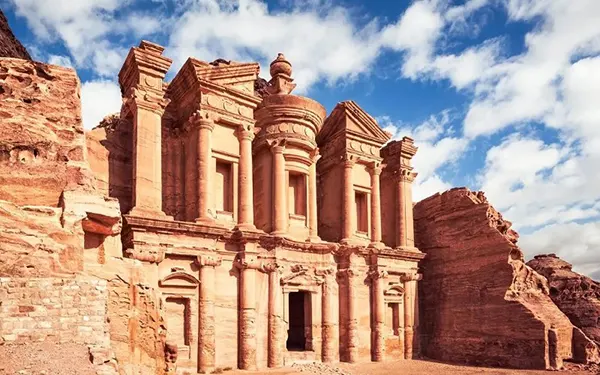

Les Nabatéens développèrent des systèmes hydrauliques avancés pour faire face aux conditions désertiques : barrages, citernes et canalisations leur permirent de pratiquer l’agriculture et de soutenir une population dense. Leur maîtrise de l’ingénierie et de l’architecture se manifesta par des façades monumentales sculptées dans la roche, comme le Trésor (Al-Khazneh) ou le Monastère (Ad-Deir).

Au Ier siècle de notre ère, Pétra atteignit son apogée sous la domination romaine, reflétant une fusion harmonieuse entre l’influence romaine et la culture nabatéenne. Toutefois, des routes commerciales changeantes et plusieurs séismes menèrent à son déclin progressif, jusqu’à son abandon au VIIe siècle.

Redécouverte et importance archéologique

Restée inconnue en Occident durant des siècles, Pétra fut redécouverte en 1812 par l’explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, déguisé en pèlerin arabe. Son récit révéla une cité oubliée d’une ampleur impressionnante, ravivant l’intérêt pour l’héritage nabatéen.

Les fouilles archéologiques ont mis au jour des temples, tombes, théâtres et même un réseau urbain organisé, révélant les détails de la vie quotidienne des habitants. Une découverte majeure de 2016, une plateforme monumentale identifiée par imagerie satellite, suggère que Pétra reste encore largement enfouie sous les sables.

Grâce à des technologies modernes telles que le LiDAR, la cartographie 3D ou les drones, les chercheurs documentent les structures de Pétra avec une précision inégalée, facilitant la restauration et la préservation contre l’érosion et les impacts touristiques.

Le rôle de Pétra dans l’identité nationale et le tourisme

Bien plus qu’un site archéologique, Pétra incarne l’identité culturelle jordanienne. On la retrouve sur les pièces de monnaie, les timbres et les symboles officiels du pays, représentant sa richesse historique et patrimoniale.

Classée parmi les Sept Nouvelles Merveilles du Monde, Pétra accueille plus d’un million de visiteurs chaque année. Ce flux touristique constitue un pilier économique important, bien que difficile à gérer pour préserver les zones sensibles comme le Siq ou le Trésor.

Les autorités jordaniennes, avec des partenaires internationaux, ont mis en place des mesures de régulation : guides locaux formés, sensibilisation à la préservation et limitation des accès. L’objectif est de concilier retombées économiques et conservation du patrimoine.

Implication des communautés locales et sauvegarde culturelle

Les communautés bédouines locales, notamment la tribu Bdoul, ont des liens anciens avec Pétra. Jadis installés dans les grottes du site, ils guidèrent les premiers explorateurs et aujourd’hui participent activement au tourisme comme guides, artisans ou artistes.

Des projets communautaires de restauration utilisent les savoir-faire traditionnels pour réparer les structures historiques avec des matériaux authentiques. Ces initiatives renforcent le lien entre patrimoine matériel et mémoire vivante.

Des programmes éducatifs ciblant les jeunes Jordaniens assurent également la transmission du patrimoine culturel, favorisant leur rôle futur comme ambassadeurs de Pétra dans le monde contemporain.

Défis environnementaux et avenir de Pétra

Le changement climatique menace l’intégrité du site. Des pluies soudaines et des crues causent des dommages aux façades et aux infrastructures. Les inondations de 2022 et 2023 ont nécessité des fermetures d’urgence du site.

La surfréquentation touristique, les vibrations et la mauvaise gestion des déchets fragilisent aussi les structures de grès. Sans efforts constants, certaines merveilles risquent de se détériorer irrémédiablement dans les prochaines décennies.

Des plans à long terme ont été élaborés avec l’UNESCO et des universités : surveillance environnementale, numérisation des monuments, et stratégies de gestion des flux de visiteurs sont en cours d’application.

Coopération internationale et préservation numérique

Des institutions telles que le Getty Conservation Institute ou la Petra National Trust apportent leur expertise via des financements, des formations et des études collaboratives.

Des initiatives comme le projet Zamani créent des modèles 3D détaillés de Pétra, permettant des visites virtuelles et la documentation scientifique. Ces archives numériques servent aussi de sauvegarde en cas de sinistre.

La synergie entre savoir local, recherche scientifique et coopération internationale est essentielle pour préserver Pétra comme témoin vivant d’innovation ancienne et de dialogue culturel millénaire.